New Labour Codes: भारत का पूरा श्रम ढांचा बदल गया है। सरकार ने 29 पुराने और बिखरे हुए श्रम कानूनों को हटाकर उनकी जगह सिर्फ चार नए कोड लागू किए हैं। इनके साथ बदल जाएंगे 40 करोड़ से ज्यादा श्रमिकों के कामकाजी नियम। वेतन कैसे तय होगा, ओवरटाइम का भुगतान कितना मिलेगा, महिलाओं को रात में काम करने की अनुमति कैसी होगी, फिक्स्ड-टर्म कर्मचारियों को क्या नए हक मिलेंगे। नए लेबर कोड्स इन सभी सवालों के जवाब पूरी तरह बदल देते हैं।

New Labour Codes: 4 लेबर कोड में बदले 29 कानून! वेतन, ओवरटाइम से लेकर छंटनी तक पर होगा बड़ा असर; जानिए पूरी डिटेल

New Labour Codes: नई लेबर कोड्स ने 29 पुराने कानूनों को हटाकर चार नए कोड लागू किए हैं। इससे वेतन, ओवरटाइम, ग्रैच्यूटी, यूनियन नियम, महिलाओं की सुरक्षा और सोशल सिक्योरिटी जैसे कई प्रावधान बदलेंगे। इस बदलाव का असर 40 करोड़ श्रमिकों पर पड़ेगा। जानिए पूरी डिटेल।

देश के कारोबारी माहौल से लेकर आम कर्मचारियों की रोजमर्रा की नौकरी तक, ये बदलाव हर जगह असर डालने वाले हैं। आखिर इन नए कोड्स में क्या ऐसा है जिसने भारत के श्रम कानूनों को दशकों बाद नई शक्ल दे दी? आइए विस्तार से जानते हैं।

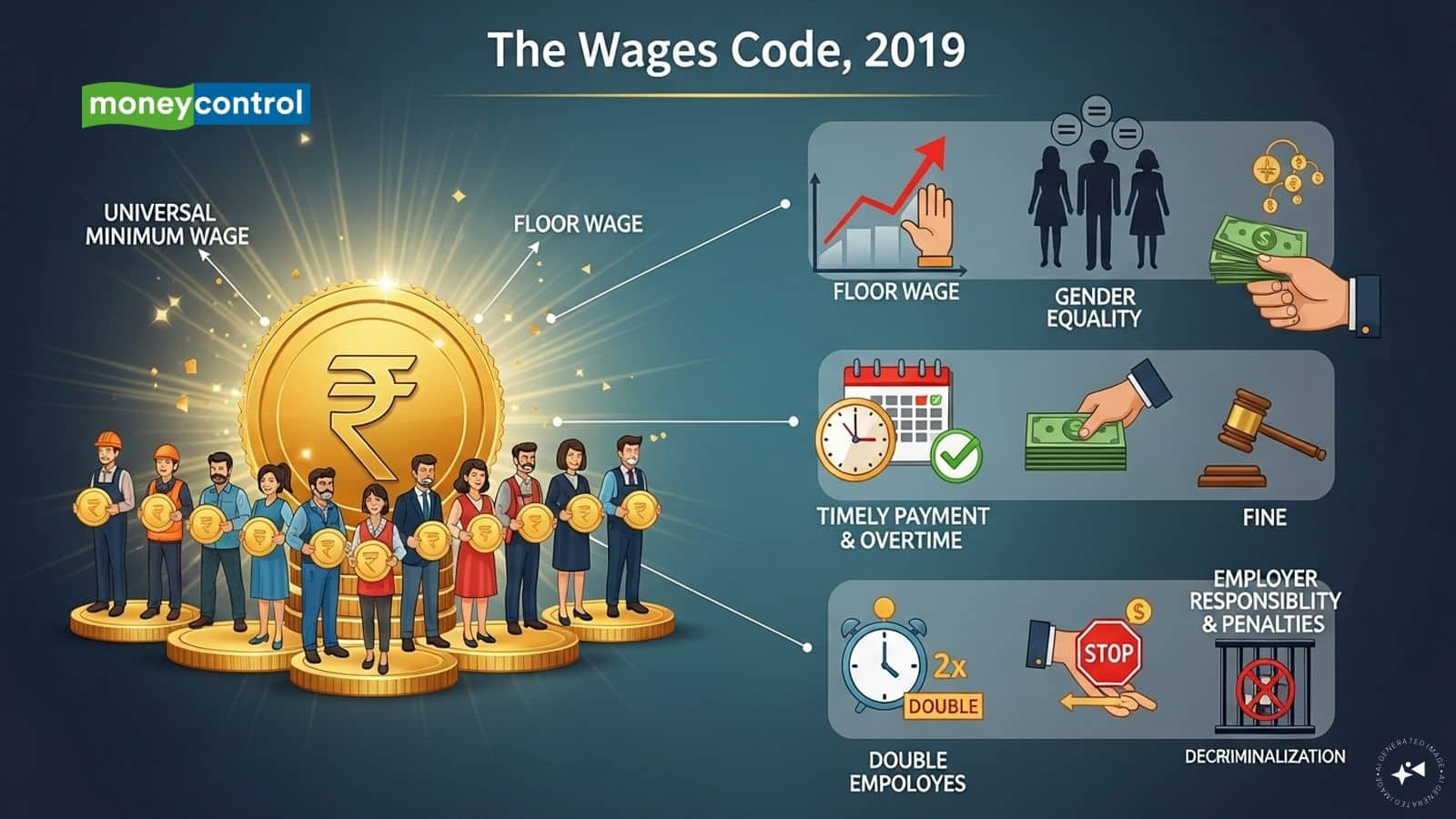

1. वेजेज कोड, 2019

वेजेज कोड, 2019 चार पुराने कानूनों- पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट, न्यूनतम वेतन अधिनियम, बोनस भुगतान अधिनियम और समान पारिश्रमिक अधिनियमको मिलाकर बनाया गया है। इस कोड का मकसद वेतन से जुड़े सभी नियमों को सरल, साफ और पूरे देश में एक जैसा बनाना है, ताकि कर्मचारियों को समय पर और सही वेतन मिल सके और कंपनियों के लिए भी पालन करना आसान हो। आइए जानते हैं कि वेजेज कोड के नए प्रावधान क्या हैं और इनका कर्मचारियों और कंपनियों पर क्या असर होगा।

यूनिवर्सल मिनिमम वेज: अब हर कर्मचारी न्यूनतम वेतन पाने का कानूनी हकदार होगा। चाहे वह संगठित हो या असंगठित। पहले यह कानून केवल करीब 30% श्रमिकों पर लागू होता था।

फ्लोर वेज: केंद्र सरकार एक न्यूनतम आधार वेतन तय करेगी जिसे कोई भी राज्य कम नहीं कर सकता। इससे पूरे देश में वेतन का एक समान न्यूनतम स्तर सुनिश्चित होगा।

वेतन निर्धारण: कर्मचारी का वेतन उसके कौशल, काम की प्रकृति और इलाके की परिस्थितियों के आधार पर तय होगा। इससे अलग-अलग काम के हिसाब से उचित वेतन मिल सकेगा।

लैंगिक समानता: भर्ती या वेतन में पुरुष, महिला या ट्रांसजेंडर- किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकेगा। समान काम का समान वेतन देना अनिवार्य होगा।

समय पर भुगतान: सभी कर्मचारियों को, चाहे वे किसी भी वेतन श्रेणी में हों, वेतन समय पर मिलना जरूरी है। देर या अनधिकृत कटौती पर कार्रवाई होगी।

ओवरटाइम: ओवरटाइम करने पर कर्मचारियों को सामान्य वेतन की दोगुनी दर से भुगतान मिलेगा। ओवरटाइम तभी होगा जब कर्मचारी सहमत हो।

वेतन का दायित्व: कर्मचारियों का वेतन देना पूरी तरह नियोक्ता की जिम्मेदारी है। वेतन न देने पर संस्था बकाया रकम चुकाने की कानूनी रूप से जिम्मेदार होगी।

पहली गलती पर समझौता: अगर नियोक्ता पहली बार किसी छोटे उल्लंघन का दोषी पाया जाता है, तो वह जुर्माना भरकर मामला निपटा सकता है। लेकिन यही गलती दोबारा करने पर छूट नहीं मिलेगी।

अपराधमुक्तिकरण: कुछ मामलों में जेल की सजा हटाकर आर्थिक दंड लगाया जाएगा, जो अधिकतम जुर्माने के 50% तक हो सकता है। इससे सजा कठोर होने के बजाय व्यावहारिक बनेगी।

2. इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, 2020

यह कोड ट्रेड यूनियन एक्ट, स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट को एक साथ जोड़कर बनाया गया है। इसका उद्देश्य यूनियन प्रबंधन, श्रम विवाद समाधान और नौकरी से जुड़ी शर्तों को अधिक स्पष्ट और सरल बनाना है। आइए जानते हैं कि इसके मुख्य प्रावधान क्या हैं।

फिक्स्ड-टर्म रोजगार: समयबद्ध कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों को भी वेतन और सुविधाएं स्थायी कर्मचारियों जैसी मिलेंगी। एक साल पूरा होने पर उन्हें ग्रैच्युटी का अधिकार भी मिलेगा।

री-स्किलिंग फंड: छंटनी किए गए कर्मचारियों को नया कौशल सीखने में मदद के लिए फंड बनाया गया है। इसमें हर हटाए गए कर्मचारी के लिए 15 दिन के वेतन के बराबर रकम डाली जाएगी।

यूनियन मान्यता: जिस यूनियन के पास 51% सदस्यता होगी, उसे आधिकारिक रूप से मान्यता मिलेगी। अगर यह मुमकिन न हो, तो 20% सदस्यता वाली यूनियनों को मिलकर वार्ता परिषद (Negotiating Council) बनाई जाएगी। यह कर्मचारियों की ओर से नियोक्ता से बात करेगी।

‘वर्कर’ की नई परिभाषा: अब सेल्स प्रमोशन स्टाफ, पत्रकार और 18,000 रुपये तक वेतन वाले सुपरवाइजरी कर्मचारी भी ‘वर्कर’ माने जाएंगे। इससे इन्हें भी श्रम कानूनों के सुरक्षा दायरे में लाया गया है।

उद्योग की विस्तृत परिभाषा: किसी भी संगठित तरीके से होने वाले नियोक्ता-कर्मचारी कामकाज को अब उद्योग माना जाएगा। कंपनी मुनाफा कमाती है या नहीं, इससे इसकी पहचान पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

छंटनी सीमा में इजाफा: अब 300 कर्मचारियों तक की छंटनी के लिए सरकार से अनुमति की जरूरत नहीं होगी, पहले यह सीमा100 थी। राज्यों को चाहें तो इस सीमा को और बढ़ाने की भी छूट है।

महिला प्रतिनिधित्व: शिकायत निवारण समितियों में महिलाओं की पर्याप्त और बराबर मौजूदगी जरूरी होगी। इसका मकसद है कि शिकायतों की सुनवाई संवेदनशील और निष्पक्ष तरीके से हो सके।

वर्क-फ्रॉम-होम: सर्विसेज सेक्टर की कंपनियां आपसी सहमति से कर्मचारियों को वर्क-फ्रॉम-होम की सुविधा दे सकती हैं। इससे कामकाज के लचीले तरीकों को बढ़ावा मिलेगा।

इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल: विवादों का तेजी से निपटारा करने के लिए दो सदस्यों वाला ट्राइब्यूनल (Industrial Tribunal) का बनाया जाएगा। इसमें एक न्यायिक सदस्य और एक प्रशासनिक सदस्य शामिल होंगे।

हड़ताल पर नोटिस: किसी भी हड़ताल से कम से कम 14 दिन पहले नोटिस देना अनिवार्य किया गया है। इससे बातचीत और समाधान का समय मिल सकेगा।

हड़ताल की परिभाषा: अब समूह में एक साथ आकस्मिक अवकाश लेने को भी हड़ताल माना जाएगा। इसका मकसद अचानक काम रुकने जैसी स्थितियों को नियंत्रित करना है।

अपराधमुक्तिकरण: छोटे उल्लंघनों पर अब जेल की बजाय मौद्रिक दंड लगाया जाएगा। इससे कानूनी प्रक्रिया सरल होगी और गैरजरूरी कड़ी सजा से बचा जा सकेगा।

3. सोशल सिक्योरिटी कोड, 2020

यह कोड नौ अलग-अलग सामाजिक सुरक्षा कानूनों को एक ही ढांचे में जोड़ता है। इसमें ESIC, EPFO, मातृत्व लाभ, जीवन बीमा और वृद्धावस्था से जुड़ी सुविधाएं शामिल हैं, ताकि हर तरह के श्रमिक को बुनियादी सुरक्षा मिल सके। आइए इसके भी मुख्य प्रावधान जान लेते हैं।

ESIC कवरेज पूरे भारत में: अब ESIC सिर्फ चुनिंदा ‘सूचित क्षेत्रों’ में नहीं, बल्कि पूरे देश में लागू होगा। इससे ज्यादा कर्मचारियों को स्वास्थ्य सुरक्षा मिलेगी।

EPF जांच सीमा: EPF से जुड़ी जांच 5 साल के भीतर ही शुरू की जा सकेगी और इसे 2 साल में पूरा करना जरूरी है। जरूरत पड़ने पर समय 1 साल और बढ़ाया जा सकता है।

EPF अपील जमा: EPFO के फैसले के खिलाफ अपील करने पर अब सिर्फ 25% रकम जमा करनी होगी। पहले यह बोझ 40–70% तक होता था।

गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिक शामिल: अब गिग वर्कर, डिलीवरी पार्टनर, कैब ड्राइवर जैसे प्लेटफॉर्म वर्कर भी सोशल सिक्योरिटी दायरे में आएंगे। इससे उन्हें भी बीमा और अन्य सुविधाएं मिलेंगी।

सोशल सिक्योरिटी फंड: असंगठित, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए जीवन, विकलांगता, स्वास्थ्य और वृद्धावस्था लाभ देने के लिए एक विशेष फंड बनाया जाएगा। यही फंड इन योजनाओं को वित्त देगा।

वेतन की परिभाषा: वेतन में अब बेसिक पे, महंगाई भत्ता और रिटेनिंग भत्ता शामिल होंगे। इससे वेतन की गणना एकसमान होगी।

निर्भरजनों की परिभाषा: निर्भर परिवार के दायरे में अब मातृ पक्ष के दादा-दादी भी शामिल होंगे। महिला कर्मचारियों के लिए आश्रित ससुर-सास भी इसमें जोड़े गए हैं।

दुर्घटना कवरेज: अगर कोई कर्मचारी घर से ऑफिस जाते समय दुर्घटना का शिकार होता है, तो उसे भी रोजगार से जुड़ी दुर्घटना माना जाएगा। इससे मुआवजा पाने का अधिकार मिलता है।

एक वर्ष में ग्रैच्यूटी: फिक्स्ड-टर्म कर्मचारियों को सिर्फ एक वर्ष की निरंतर सेवा के बाद ही ग्रैच्यूटी मिल जाएगी। इससे कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी।

4. ऑक्युपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड, 2020

13 केंद्रीय श्रम कानूनों को मिलाकर तैयार किया गया यह कोड कार्यस्थलों पर सुरक्षा और स्वास्थ्य मानकों को मजबूत करने पर जोर देता है। साथ ही कंपनियों के लिए नियमों का पालन आसान बनाकर दोनों जरूरतों के बीच संतुलन कायम करता है। आइए जानते हैं कि इसके मुख्य प्रावधान क्या हैं।

महिलाएं रात में काम कर सकेंगी: महिलाओं को सुबह 6 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद भी काम करने की अनुमति होगी, बशर्ते उनकी सहमति ली जाए। इसके लिए कंपनियों को उचित सुरक्षा और निगरानी के प्रबंध करना अनिवार्य होगा।

मुफ्त वार्षिक स्वास्थ्य जांच: हर कर्मचारी के लिए साल में एक बार स्वास्थ्य जांच कंपनी की तरफ से कराना जरूरी होगा। इससे बीमारियों का जल्दी पता लगाने और रोकथाम में मदद मिलेगी।

कार्य समय: कर्मचारियों के लिए काम के घंटे 8 घंटे प्रतिदिन और 48 घंटे प्रति सप्ताह तय किए गए हैं। ओवरटाइम तभी होगा जब कर्मचारी सहमत हो और इसके लिए दोगुनी दर से भुगतान मिलेगा।

माइग्रेंट श्रमिकों की नई परिभाषा: अब वे सभी लोग माइग्रेंट वर्कर माने जाएंगे जो सीधे नियुक्त हों, ठेके पर काम करें या काम की तलाश में खुद दूसरे राज्य गए हों। इससे ज्यादा श्रमिक कानूनी सुरक्षा के दायरे में आएंगे।

राष्ट्रीय डेटाबेस: असंगठित और प्रवासी श्रमिकों की जानकारी जोड़ने के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाया जाएगा। इससे उन्हें रोजगार, सरकारी योजनाओं और अन्य सुविधाओं तक आसानी से पहुंच मिल सकेगी।

नियुक्ति पत्र: कंपनियों को हर कर्मचारी को एक नियुक्ति पत्र देना होगा, जिसमें वेतन, नौकरी का विवरण और सोशल सिक्योरिटी की जानकारी होगी। इससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी।

पीड़ित मुआवजा: अगर कार्यस्थल पर चोट या मृत्यु होती है, तो लगाए गए जुर्माने का कम से कम 50% हिस्सा पीड़ित या उसके परिवार को दिया जाएगा। इससे प्रभावित परिवारों को आर्थिक राहत मिलेगी।

सुरक्षा समितियां: 500 या उससे अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों में एक संयुक्त सुरक्षा समिति बनाई जाएगी। इसमें नियोक्ता और कर्मचारियों दोनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, ताकि कार्यस्थल पर सुरक्षा लगातार निगरानी में रहे।

हिंदी में शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App डाउनलोड करें।